1857 की लड़ाई हिन्दू और मुसलमानों, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। उस समय हिंदू और मुसलमान को संप्रदाय के रूप में नहीं देखा जाता था। बाद के दिनों में जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने देखा कि शिक्षा और नौकरियों में मुसलमान पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने दोष हिन्दुओं पर नहीं दिया, बल्कि सरकारी नीतियों को इसका जिम्मेदार ठहराया। सैयद अहमद ख़ान ने शिक्षण संस्थान असंप्रदायिक आधार पर खोले। 1863 में उन्होंने अलीगढ़ में जो शैक्षणिक संस्था स्थापित की, वह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए थी। इसके छात्रों और अध्यापकों में हिन्दू भी हुआ करते थे। 1919-22 के दिनों में जब ख़िलाफ़त और असहयोग आन्दोलन साथ-साथ चल रहे थे तो हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा अपने चरम पर था। लेकिन 1922 में असहयोग आन्दोलन वापस ले लिए जाने के बाद और 1924 में खलीफा पद की समाप्ति के बाद हिन्दू और मुस्लिम, दोनों प्रकार के संप्रदायवाद में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

सांप्रदायिकता- एक आधुनिक विचारधारा

सदियों से भारत में हिंदू और मुसलमान में सामाजिक, राजनीति और आर्थिक रूप से काफी समानता थी। अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय जनता का सांप्रदायिक विभाजन हुआ। यह विभाजन प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम था, अवास्तविक था। इसका उद्देश्य देश में विकसित हो रही राष्ट्रीय एकता में दरार पैदा करना था, ताकि ब्रितानी शासक अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रसार करने में सफल हो सकें। सांप्रदायिकता अतीत की विरासत थी ही नहीं। यह आधुनिक सामाजिक समूहों की राजनीतिक, सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती थी। सांप्रदायिकता का उदय आधुनिक राजनीति के उदय से जुड़ा हुआ था। जब जनता की भागीदारी, जन-जागरण और जनमत के आधार पर चलने वाली राजनीति शुरू हुई, तब सांप्रदायिकता का उदय हुआ।

1857 के पहले समाज में उच्च वर्ग का वर्चस्व था। जनसाधारण उपेक्षित वर्ग था। जनता विद्रोह करती थी। अगर विद्रोह सफल हुआ तो उसे शासक वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। सुमित सरकार मानते हैं कि भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवाद के दबाव और उसके ख़िलाफ़ संघर्ष करने की ज़रूरत से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। जब देश के एकीकरण और आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, भारतीय जनता का अंतर्विरोध भी बढ़ा। लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास के साथ-साथ आधुनिक सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ। राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक विकास, भाषाई विकास और वर्ग संघर्ष जैसी आधुनिक धारणाओं का प्रसार हुआ। परिणामस्वरूप लोगों में अपने साझा हितों को देखने के नए तरीक़े की ज़रूरत हुई। आपसी संपर्कों और सत्ता से वफ़ादारियों के व्यापक आयाम की ज़रूरत हुई। देश के कुछ हिस्सों में आम जनता के कुछ वर्गों में धार्मिक चेतना सांप्रदायिक चेतना में बदल गई। इससे समाज के कुछ हिस्सों की ज़रूरतें पूरी हुईं और कुछ राजनीतिक ताक़तों को फ़ायदा मिला। सांप्रदायिकता का बीज अंकुरित होने लगा।

सांप्रदायिकता की पहली झलक

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद सांप्रदायिकता की पहली झलक दिखाई देने लगी। यह माना जाने लगा कि एक ही धर्म मानने वालों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित एक जैसे ही होते हैं। इस अवधारणा से धर्म पर आधारित सामाजिक-राजनीतिक समुदायों की धारणा (साम्रदायिकता) का जन्म हुआ। धर्म पर आधारित समुदायों को भारतीय समाज की इकाइयों के रूप में देखा जाने लगा। यह माना जाने लगा कि भारतीय समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों के अपने अलग-अलग और विशेष हित हैं। उन हितों में कभी-कभी टकराव की नौबत आ जाना स्वाभाविक है। आगे चलकर यह माना जाने लगा कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक-दूसरे के विरोधी हैं। यही वह विचारधारा थी जिसके आधार पर सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई।

हिन्दू-मुसलमान विवाद की जड़

सांप्रदायिकता (हिन्दू-मुसलमान विवाद) का जो बीज अंकुरित हुआ था, 1888 से उसमें जड़ भी आने लगी। लॉर्ड डफरिन के आशीर्वाद से 1885 में एक अँगरेज़ अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशन काफी सफल रहे। 1886 और 87 के कांग्रेस के अधिवेशनों में राष्ट्रीय समस्याओं को प्रमुखता दी गयी। अंग्रेजों के समक्ष यह ज़ाहिर हो गया कि कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। कांग्रेस के अधिवेशनों की सफलता से अँगरेज़ अधिकारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। सरकार, जो अब तक कांग्रेस पर अपना वरद-हस्त बनाए रखी थी, अपना नज़रिया बदलने लगी। 1885 में जिस डफ़रिन ने कांग्रेस के जन्म में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, 1888 में इसे 'बहुत छोटा-सा अल्पमत' कहकर इसका निरादर करना शुरू कर दिया था। शह पाकर संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर आकलैंड कालविन ने यह घोषणा कर डाली कि कांग्रेस मुसलमान-विरोधी है।

मुसलमानों पर भी इसका असर तुरंत हुआ। सैयद अहमद ख़ान का विचार बदल गया, उन्हें लगा कि सरकार का साथ दे कर ही मुसलमानों के आर्थिक अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। सैयद अहमद और उनके समर्थकों ने यह कहना शुरू किया कि अगर अंग्रेज़ भारत से चले गए, तो हिंदू अपने संख्याबल के कारण, मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे और उनके हितों का गला घोंट देंगे। भारत में मुसलिम हितों की सबसे अच्छी देखभाल अंग्रेज़ ही कर सकते हैं। इसलिए मुसलमानों को न सिर्फ सरकार के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए बल्कि कांग्रेस का विरोध भी करना चाहिए। मौक़ा पाकर औपनिवेशिक शासक सैयद अहमद के समर्थन और संरक्षण में लग गए। जिस सर सैयद अहमद ने एक बार कहा था कि "हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं और दोनों में से एक भी न हो तो मां का चेहरा बदसूरत हो जाएगा", वे कांग्रेस को हिन्दू संस्था मानने लगे थे, जो सच से परे था। कांग्रेस अकेले हिंदुओं की संस्थान रही हो ऐसी बात थी ही नहीं। कांग्रेस के जनक तो अंग्रेज़ थे। शुरू से मुसलमान भी उसके अध्यक्ष होते रहे थे। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1913 के अधिवेशन के अध्यक्ष नवाब सैयद मुहम्मद थे। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशनों में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। मुसलिम बुद्धिजीवियों का मानना था कि कांग्रेस की एक भी मांग सांप्रदायिक नहीं है। मो. मज़हरुल हक़ ने कौंसिलों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना का विरोध किया था। इन सच्चाइयों के बावजूद अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से सांप्रदायिकता की भावना के अंकुरित बीज में अविश्वास और वैमनस्य का खाद और पानी डालना शुरू कर दिया था।

फूट के गहरे बीज बो दिए गए

1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसका सभापतित्व जार्ज यूल ने की थी। शेख रज़ा हुसैन ख़ां ने जार्ज यूल के सभापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस के लिए फतवा कहा था, "मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक - सरकारी हुक्काम - कांग्रेस के मुख़ालिफ़ हैं।" लॉर्ड कर्ज़न ने बंगभंग के द्वारा और पूर्वी बंगाल और आसाम को, जिसमें मुसलमानों का बहुमत हो, अलग प्रांत बनाकर सांप्रदायिक द्वेष की कलुषित भावना के बीज के पल्लवित और पुष्पित होने के लिए ज़मीन तैयार कर दी थी। 1905-06 के दौरान जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, तो मुसलिम संप्रदायवादियों ने सरकार का पक्ष लिया और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाले मुसलमानों को 'कमीने', 'गद्दारों' और 'कांग्रेसी दलाल' की उपाधि दी। लॉर्ड मिंटो के शासन काल में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट के बीज गहरी ज़मीन में बो दिए गए।

ऑल इंडिया मुसलिम लीग की स्थापना

स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफी मुसलमान कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए। सरकार को कुछ राजनीतिक रियायतों की घोषणा करनी पड़ी। तब मुसलिम संप्रदायवादियों को लगा कि निष्क्रियता की राजनीति छोड़नी पड़ेगी और सक्रिय राजनीति में आना होगा। परिणामस्वरूप 1906 में 'ऑल इंडिया मुसलिम लीग' की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में से आगा ख़ा और नवाब सलीम उल्ला खान, मोहसिन-उल-हक़ जैसे अभिजातवर्गीय लोग थे। इसका चरित्र सरकारपरस्त, सांप्रदायिक और अनुदारवादी थी। इसने बंग-भंग का समर्थन किया था। मुसलमानों के लिए अलग मतदाता मंडल की मांग भी की थी। उद्देश्य मुसलिम शिक्षित वर्ग को कांग्रेस से विमुख करना था। उसका संघर्ष औपनिवेशिक सत्ता से नहीं कांग्रेस और हिंदुओं से था।

हिंदू सांप्रदायिकता का उदय

इधर हिंदू सांप्रदायिकता का भी उदय हो रहा था। हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहा जाने लगा। 1890 से गोवध विरोधी प्रचार शुरू हो गए थे। मुसलमानों की देखा देखी विधायिकाओं और नौकरियों में हिंदू सीट की मांग की जाने लगी। वी.एन. मुखर्जी और लालचंद ने 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की और हिंदू संप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव रखी। उन्हें भी कांग्रेस से शिकायत रहती थी, कि कांग्रेस 'हिंदू हितों के बलि दे रही है। लालचंद की पुस्तक 'राजनीति में आत्म-अस्वीकार' में कांग्रेस को हिंदुओं का ऐसा दुर्भाग्य बताया जिसे उन्होंने ख़ुद आमंत्रित किया था। कांग्रेस के कारण हिंदुओं का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस का परित्याग किया जाना चाहिए।

सांप्रदायिक राजनीति का विस्तार

1907 में मॉर्ले-मिंटो सुधार आया। इसने सांप्रदायिक आधार पर मतदाता मंडल बनाने की सिफ़ारिश की थी। इससे सांप्रदायिक राजनीति को विस्तार मिला। इसके तहत मुसलमान मतदाताओं के लिए अलग मतदान क्षेत्र की विचारधारा सामने लाई गयी, जहां सिर्फ़ मुसलमान उम्मीदवार खड़े हो सकते थे। मतदान का अधिकार भी सिर्फ़ मुसलमानों को ही था। इस बीच युवा बुद्धिजीवि मुसलमान मुसलिम लीग के सरकारपरस्त नीतियों से असंतुष्ट हो रहा था। मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल ख़ान, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मज़हर-उल-हक़ और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े। अगले एक दशक तक लीग में युवा राष्ट्रवादी सरकारपरस्तों पर हावी रहे। उनके दबाव में लीग ने स्वशासन को अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया था। फिर भी उनका राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं था। उनका झुकाव इसलामी एकतावादी सिद्धांत की तरफ़ था। आगे चलकर यह हानिकारक साबित हुआ क्योंकि वे राजनीतिक सवालों को धार्मिक सवालों के रूप में देखने लगे।

सांप्रदायिकता का विकास

भारत में उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था थी। इस व्यवस्था में पिछड़ापन फलता-फूलता गया। पिछड़ापन ने सांप्रदायिकता के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय समाज में वर्ग-विभाजन बढ़ा। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में न तो औद्योगिक विकास हो रहा था और न ही शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य सेवाओं का विस्तार हो रहा था। बेकारी और ग़रीबी की समस्या विकट थी। लोगों की इस स्थिति में सुधार और उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए जहां एक ओर राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ रहा था वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी था जिसमें व्यापक सामाजिक दृष्टि और राजनीतिक समझदारी नहीं थी। वह अपने हितों और समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संप्रदाय के आधार पर नौकरियों या विधायिकाओं में आरक्षण पाने की कोशिश कर रहे थे। अपने संघर्ष के आधार को बढाने के लिए वे प्रांत और धर्म जैसी सामूहिक पहचानों का सहारा लेते थे।

कुछ लोगों को इससे तात्कालिक फायदा भी हुआ लेकिन इससे सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ। शिक्षा का प्रसार जब गांवों तक हुआ तो गांवों के शिक्षित युवक रोज़गार के लिए गांवों से बाहर निकले। सांप्रदायिक आरक्षण के आधार पर उन्हें तात्कालिक सफलता भी मिली। लेकिन इसने भी सांप्रदायिकता के आधार को व्यापक किया। इस तरह से दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का जन्म हुआ। जब राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन मज़बूत रहता तो लोग साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन में जम कर हिस्सा लेते लेकिन आन्दोलन के कमज़ोर पड़ते ही वे व्यक्तिगत लाभ के लिए सांप्रदायिकता जैसी विचारधाराओं के आधार पर की जानेवाली राजनीति की ओर मुड़ जाते। मज़बूत राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति में उनके सामाजिक हित राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ जाते और इसके कमजोर पड़ते ही लोगों की संकीर्णता और स्वार्थपरता प्रमुख हो जाती, जिससे साम्राज्यवाद को सहायता मिलती।

1922 में जब असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया गया, तो देश में राजनैतिक निष्क्रियता और निराशा फैल गई। इस परिस्थिति में साम्प्रदायिकता ने सिर उठाना शुरू कर दिया। 1919 के मोंटफोर्ड सुधारों ने मताधिकार को विस्तृत तो किया था, लेकिन अलग निर्वाचकमंडल को बरक़रार रखा था। अत: विभिन्न मतों के राजनीतिज्ञ अपने-अपने गुटों के समर्थनमें नारे लगाते। दूसरी बात यह थी कि शिक्षा का प्रसार तो हो रहा था, लेकिन उसके अनुपात में नौकरियों के अवसर का सृजन नहीं हो पा रहा था। इससे लोगों के बीच निराशा बढ़ती जा रही थी। आर्थिक और सामाजिक तनाव प्राय: विकृत सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता था। यहाँ तक कि कुछ अपरिवर्तनवादी राष्ट्रवादी नेता और स्वराजी भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रहे। मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय और एन.सी. केलकर ने हिन्दुओं के हितों की रक्षा के नाम पर 'अनुक्रियावादियों' का अपना एक गुट बनाया और सरकार को सहयोग देने की बात की। 1924 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए एक ऐसे संघ की मांग की जिसमें मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को 'हिन्दुओं के प्रभुत्व' से बचाने के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो। साम्प्रदायिक दंगे

काले क़ानून के विरोध में हुए रॉलट सत्याग्रह के दौरान राष्ट्रवादी धारा को बल मिला। ख़िलाफ़त और असहयोग आंदोलन के दौरान यह प्रक्रिया और मज़बूत हुई। हिन्दू-मुसलिम एकता के नारे लगाए जाते थे। जहां एक ओर अर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद के मंच से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर डॉ. सैफ़ूद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बुलाया गया। 'हिंदू-मुसलिम की जय' के नारे चारों तरफ़ गूंज रहे थे। ख़िलाफ़त समिति के कारण लीग का महत्त्व कम होता जा रहा था। धार्मिक आंदोलन होते हुए भी ख़िलाफ़त आंदोलन ने मुसलिम मध्य वर्ग में साम्राज्यवाद विरोधी भावना जगाया। लेकिन चूक यह हुई कि राष्ट्रवादी नेतृत्व मुसलमानों के इस धार्मिक-राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष चेतना में बदलने में असफल रहा। ख़िलाफ़त आंदोलन के नेता धर्म के नाम पर अपील करते थे। फ़तवा का इस्तेमाल करते थे। फलस्वरूप पुरानेपंथ की पकड़ मज़बूत हुई।

राजनीतिक सवालों को धार्मिक सवालों के रूप में देखने की आदत पड़ गई। सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति के दरवाज़े खुल गए। 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो चारों ओर निराशा फैल गई। अवसाद के इस माहौल में सांप्रदायिकता ने अपना सिर उठाया। सांप्रदायिक दंगे होने लगे। मुस्लिम लीग और 1917 में स्थापित हिन्दू महासभा सक्रिय हो गयी। 1915 में पं. मदन मोहन मालवीय एवं कुछ पंजाबी नेताओं ने हरिद्वार में कुंभ मेले में हिन्दू महासभा की स्थापना की थी। असहयोग आन्दोलन के दिनों में यह संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुका था। 1922-23 में उसका पुनरुत्थान हुआ। उसने हिन्दू जाति की रक्षा और हिन्दू राष्ट्र की उन्नति के नाम पर मुसलिम विरोधी भावनाएं उभारने का काम किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों के नेता संप्रदायी डर का मनोविज्ञान फैलाने लगे। इस तरह के माहौल का असर राष्ट्रवादियों पर भी पड़ा और उनका स्वर सांप्रदायिक नहीं तो कम से कम अर्द्ध सांप्रदायिक तो ज़रूर हुआ।

लाजपत राय, मदनमोहन मालवीय और एन.सी. केलकर हिन्दू महासभा में शामिल हो गए और हिन्दू एकता की वकालत करने लगे। कुछ परिवर्तनकारियों ने धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसियों के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ दिया। मोतीलाल नेहरू को हिन्दू-विरोधी और इसलाम-प्रेमी कहा गया। ख़िलाफ़त आंदोलन के बहुत से नेता सांप्रदायिक हो गए। मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह हिन्दू सरकार स्थापित करना चाहती है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच धार्मिक आन्दोलन तेज़ हो गया था। आर्यसमाजियों द्वारा हिन्दुओं में पवित्रता, संगठन और शुद्धि का आन्दोलन चलाया गया तो इसके जवाब में मुसलमानों में तवलीग (प्रचार) और तनजीम (संगठन) आन्दोलन चलाया गया। इसका मतलब यह था कि धर्म परिवर्तन और पुन: धर्म परिवर्तन, दोनों ही ओर के धार्मिक कट्टरवादियों में, चढने लगे। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को पुन: स्थापित करने में मदद नहीं की। दोनों ही ओर अविश्वास और संदेह ने डेरा जमा लिया था।

इस संदेह और अविश्वास के कारण कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1925 में 16 दंगे हुए। 1926 के कलकत्ता के दंगे सबसे भयंकर रहे। ये दंगे बड़े शहरों से हटकर छोटे कस्बों में फैल रहे थे। इसमें 138 लोग मारे गए। साइमन आयोग के रिपोर्ट में 1922 और 1925 के बीच 112 सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 450 लोगों की जानें गईं और 5000 लोग घायल हुए। सितंबर 1924 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हिन्दू विरोधी उपद्रव हुआ जिसमें 155 लोग मारे गए। संयुक्त प्रांत सर्वाधिक दंगा-प्रभावित प्रांत था जहां 91 संप्रदायिक उपद्रव हुए। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर और नागपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों के मुख्य मुद्दे मुसलमानों द्वारा होते थे, मस्जिद के आगे बाजे न बजाए जाएं और हिन्दुओं के मुद्दे होते थे गोवध न किया जाए।

सांप्रदायिकता का भयंकर प्रसार

राष्ट्रवादी नेतृत्व ने सांप्रदायिक राजनीति को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हुआ और कोई असरदार प्रणालि वे विकसित कर नहीं पाए। 1928 के दौरान साइमन कमीशन का समना करने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को सुलझाना ज़रूरी था। 1927 के दिसंबर महीने में दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई गई। चार सूत्री फार्मूला बनाया जिसमें यह बात थी कि केन्द्रीय विधायिका में मुसलमानों को 33.33% प्रतिनिधित्व मिले। नेहरू रिपोर्ट में यह व्यवस्था दी गई थी कि हिन्दुस्तान का ढांचा भाषावार प्रांतों के आधार पर बने, केन्द्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित रहें। कलकत्ता सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर सहमति नहीं बन सकी। मुसलिम सांप्रदायिकतावादियों में काफ़ी मतभेद था। जिन्ना ने कुछ संशोधन पेश किए लेकिन कई मुसलिम नेताओं को पृथक मतदाता मंडल की व्यवस्था छोड़ना कतई मंज़ूर नहीं था। अधिकांश मुसलिम संप्रदायवादी एक हो गए। जिन्ना ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। नेहरू रिपोर्ट को हिन्दू हितों का दस्तावेज़ कहा गया। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग तैयार किया। बाद के दिनों में भी जिन्ना के ये 14 सूत्र सांप्रदायिक प्रचार का आधार बने रहे। धर्मनिरपेक्षता के प्रति कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के प्रतिबद्ध रहने बावज़ूद कई बार राजनीतिक सवालों को धार्मिक रंग दे दिया जाता। जेल से छूटकर आने के बाद सितंबर, 1924 में गांधीजी ने 21 दिनों का उपवास करके दंगों में प्रदर्शित अमानुषिकता पर पश्चाताप करने और सांप्रदायिकता के प्रसार को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसका बहुत कम असर हुआ। अगले दो वर्षों में सांप्रदायिकता का प्रसार और भयंकर ढंग से हुआ।

सांप्रदायिकता का इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने और कमज़ोर करने में

सुमित सरकार का कहना है, शोषक और शोषित के अलग-अलग धर्मों के मानने वाले होने के कारण भी सांप्रदायिकता को एक आयाम मिलता था। असंतोष या हितों के संघर्ष को धर्म या संप्रदाय से कुछ भी लेना-देना नहीं था। राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होने के कारण प्राय: लोग उन्हें सांप्रदायिक संघर्ष कह देते थे। ऐसे लोगों के द्वारा वास्तविक समस्याओं को सांप्रदायिक समस्याओं के रूप में पेश किया जाता था। शोषक वर्ग के अधिकांश ज़मींदार हिंदू थे, जबकि शोषितों में अगर अधिकांश मुसलिम होते तो सांप्रदायिकतावादियों द्वारा यह ऐसे पेश किया जाता मानों हिंदू मुसलिम का शोषण कर रहे हैं या मुसलमानों के कारण हिन्दुओं की सम्पत्ति ख़तरे में है। यह ग़लत प्रचार काम कर जाता और सांप्रदायिक उग्रता ग्रहण कर लेता। अंग्रेजों ने निहित स्वार्थों के कारण सांप्रदायिकता को जानबूझ कर प्रोत्साहित किया ताकि 'फूट डालो और राज करो' के लक्ष्यों की प्राप्ति में उन्हें आसानी हो। उन्हें सफलता भी मिली। उसने सांप्रदायिकता का इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने और उसे कमज़ोर करने में किया। इसके पीछे उसने तर्क यह दिया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सांप्रदायिक विभाजन ज़रूरी था। इस तरह से राष्ट्रीय एकता के उदय को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। आगे चलकर तो यही उपनिवेशवाद का मुख्य स्तंभ बन गया। औपनिवेशिक हुक़ूमत ने सांप्रदायिकता को इस तरह बढ़ावा दिया कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने की नीति ही बना ली।

उपसंहार - सांप्रदायिकता एक विचारधारा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि 1920 और 1930 के बीच साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के भीतर के राजनैतिक मतभेद बढे। कई ऐसे वर्ग थे जिसने सांप्रदायिकता की भावना को बढाया। सरकार द्वारा गैर-कांग्रेसी राजनैतिक गुटों को प्रोत्साहन और प्रलोभन दिया गया। इन सबके परिणामस्वरूप ऐसी प्रवृत्तियाँ पैदा हुईं जिन्होंने समाज को विभिन्न वर्गों और गुटों में बाँट दिया। फलत: राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर हुआ। मोतीलाल नेहरू ने गहरी निराशा की स्थिति में 1927 में जवाहरलाल नेहरू को पत्र में लिखा था, "भारत में इससे खराब स्थिति पहले कभी नहीं रही। असहयोग आन्दोलन की जो प्रतिक्रया हुई थी वह धीरे-धीरे सार्वजनिक गतिविधियों की बुनियाद को खोखली कर रही है। जनसामान्य को जो एकमात्र शिक्षा मिल रही है वह सांप्रदायिक घृणा की शिक्षा है।"

सांप्रदायिकता एक विचारधारा थी। इससे लड़ा जाना चाहिए था, समझौता नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन कई अवसरों पर उसके साथ समझौता करके उसे फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया गया। नरमपंथी सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रवादी नेताओं ने समझौतावादी रुख़ अपनाया, जिसका नतीज़ा यह हुआ कि मौक़ा मिलते ही सांप्रदायिकता उग्र हो गई। जिन्ना की राजनीतिक शुरुआत एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में हुई थी, लेकिन एक बार जब उसने सांप्रदायिकतावादी रास्ता पकड़ा, तो वह अलगाववाद का प्रमुख वक्ता बन गया। 1920 के दशक में हिन्दू-मुसलामान सरकार की कृपा पाने के लिए एक-दूसरे को पछाड़ रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा में मानवता हार रही थी और असली जीत ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हो रही थी। आगे चलकर सांप्रदायिक विचारधारा का रुख़ उग्र हो गया। भय और घृणा के वातावरण का सृजन हुआ। आचरण हिंसक हो गया। राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन माना जाने लगा। एक-दूसरे के धर्म और संस्कृति को अपने धर्म और संस्कृति पर ख़तरा माना जाने लगा। अलग राष्ट्र का सिद्धांत सामने आया। ... और भारत का विभाजन हुआ।

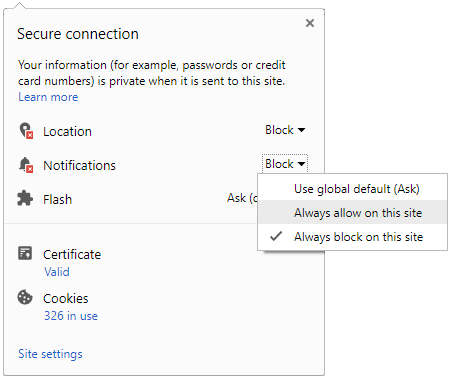

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications